也許您對以下影片也有興趣!!!

Superomniphobic 華裔發明超疏液不沾液~荷葉的靈感

Superomniphobic 華裔發明超疏液不沾液~荷葉的靈感

洛杉磯加大機械與航天工程研究所(UCLA Mechanical and Aerospace Engineering)發明「超疏液」(Superomniphobic)結構,任何材料都可以通過類似超級不沾液的微奈米「超疏水」結構使表面變成「超疏液」,讓所有液體都不會浸潤到該物質中。該研究日前發表於科學(Science)期刊上,並已申請國際專利「轉變任何材料表面為疏液體表面」。

「超疏液」結構的發明者之一,來自浙江大學的洛加大劉挺毅博士表示,「超疏液」的概念源自於下雨後荷葉表面上有立體且晶瑩的水珠,代表荷葉表面非常疏水,不會讓水珠浸潤到葉子裡。生活中許多防水材料皆由化學結構組成,舉例來說,乾淨的玻璃其實能夠被大部分液體附著,下雨時水珠之所以不會依附在汽車的擋風玻璃上,是因為擋風玻璃已經塗上防水塗層。

如同當今人們煮飯時使用的不沾鍋,其表面塗上鐵氟龍(Telfon)化學材料和微奈米結構的概念,此前已經有人製成「超疏水」和「超疏油」的表面。然而氟化物液體可以完全浸潤現有的一切化學材料,使得之前利用化學塗層的技術失效。這次發明的「超疏液」表面不需要使用化學塗層,而是純物理結構。理論上任何材料只要用此種物理結構製成,就可以阻擋各種液體滲透。

劉挺毅說,「超疏液」表面是由像很多小傘的微奈米結構組成,僅5%是物質表面,另外95%是空氣。儘管如此,微奈米結構卻能有效地支撐液體無法進入小傘周圍的空間,使得液體無法滲透到物體表面。

在科學期刊中,他們對比展示鐵氟龍(化學結構)和「超疏液」(純物理結構)的差別。在「超疏液」表面上,無論是水、甲醇、全氟己烷(3M FC-72電子氟化物)的液滴均仍呈現如珍珠般的立體形狀。但在鐵氟龍表面上,水、甲醇液滴雖也立體,但較扁平,而全氟己烷則是瞬間完全浸潤鐵氟龍表面,看不到任何立體液滴。

「超疏液」用途極廣,可望對醫療器材發展有極大貢獻。由於許多醫療器材置入人體後,過了一段時間和人體內的生物接觸,便會使植入體內的器材產生生物淤積。劉挺毅說,這個概念就如同船在海上行進時,海中許多生物會分泌一些東西讓自己能夠依附在船上。因此,每當船上岸後,可以見到船身上黏有許多苔癬或海中小生物。換句話說,「超疏液」的醫療器材有望防止人體內醫療器材上的生物淤積。

磁浮電梯不用鋼纜 上下左右都能走 The world’s first rope-free Maglev elevator system

德國鋼鐵巨人蒂森克虜伯(ThyssenKrupp)宣布,已成功開發出全世界第一種完全不用鋼纜、只靠磁力就能垂直或水平移動的電梯系統,預定2016年開始測試使用。

蒂森克虜伯宣稱,其Multi電梯系統設計就是「電梯工業追尋的聖杯」,可容許多台電梯車廂共用同一個通道,而且完全免用安全鋼纜。數十年來,電梯運作的方式沒什麼變化,都是單台升降機車廂,靠導軌、配重箱與鋼纜在通道間垂直移動。但隨著摩天大樓與各種造型奇特的大樓愈蓋愈多,需要更多電梯通道來載運更多人,迫使電梯製造商翻新傳統設計。

蒂森克虜伯電梯部門研發主管巴斯說:「有了這項技術,高樓的設計將不再受限,催生一些我們之前無法想像的未來大樓。」

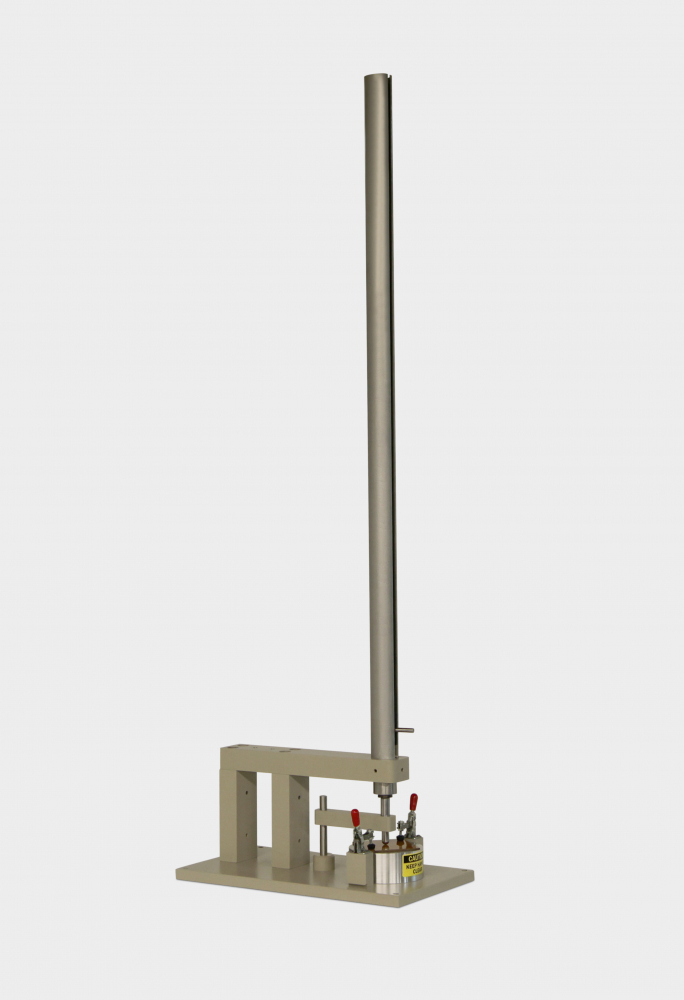

MULTI電梯的運作方式是,捨棄鋼纜,改用電磁線性馬達,來推動重量較輕的碳複合材料電梯廂。這種馬達是運用蒂森克虜伯為Maglev磁浮列車設計的技術打造而成。當Multi系統電梯廂升抵通道頂端時,就轉為水平移動,然後在另一個通道降下來。改用這種概念,單一通道就可使用多台電梯廂,各樓層就不必為裝設電梯而占去龐大的空間。

有些製造商為迎合超高大樓所需,著重加快電梯速度,目前最快的是台北101大樓的電梯,每秒上升16.8公尺。相形下,Multi系統每秒只能移動5公尺,但因每個通道可走多台電梯車廂,使用者不必久候,估計每15秒到30秒就會來一班,載客量也將擴增。這套系統也可以避免搭乘高速電梯時可能因壓力急遽變化所產生的不適感。

此外,採用這種系統,因為沒必要在大樓中央為裝設電梯而預留一大片空間,建築師就能自由發揮創意,設計出各種高度、形狀的大樓。2016年起,Multi電梯將在德國羅特魏爾一棟興建中的240公尺高的大樓測試。